第一回 組 む た め の ア ル ゴ リ ズ ム

活字、写植、デジタルフォント問わず、印刷用の文字を並べて文章を作ることを「文字を組む」あるいは「組版」といいます。「印刷用の文字」という分類も、もはや適当ではないのかも知れません。今みなさんが読んでいるようなディスプレイ上の文章も、デジタルフォントを用いた「組まれた文字」といっていいでしょう。そう考えると、組版とは「テキストをメディアのために整えていく技術」と定義することができます。

本来、組版はインダストリアルな技術のひとつですから、きちんと組版を語ろうとすれば工学的なアプローチと両輪になるのですが、ここではタイポグラフィとグラフィックデザインに視座をおいてお話ししていきます。ただし、組むことの美意識や造形的な問題を多く取り上げるわけではありません。ことばと意味、文字と視覚情報などの「なかだち」としてのタイポグラフィに着目し、組版をメディアのデザインとして考えてみたいと思っています。

技術が

つくった

ことば

さて、「文字を組む」という表現はいつ頃から使われているのでしょう?1907年(明治40)発行の夏目漱石『吾輩ハ猫デアル 下編』の序文に、《「猫」の下巻を活字に植えて見たら頁が足りない》という表現があります。1929年(昭和4)に実用機が完成する「写植」も「写真植字」の略ですから、文字を並べることは、「組む」より「植える」の方が一般的だったのかも知れません。たしかに活字スティックを並べていく様は、田んぼに苗を植えるのと似ています。

だからといって、「組む」は昭和に入ってからのことばだと決めつけるのは早計という気がします。予想の域を出ませんが、たぶん活字印刷の現場では、「組む」も「植える」も両方使われていたのでしょう。語感から推察すると、「植える」は文字を拾って並べていく行為、「組む」は並べた文字をルールに従って版に仕上げていく作業、と分けられるようにも思えますが、いつしか同じ一連の作業を指すようになり、「組む」に収斂していったものと思われます。

1960~70年代、写植が全盛の頃は、「文字を打つ」とか「印字」とかいう言葉が使われていました。これは、バーを打ちつけるようにしてシャッターを切る、手動写植機のしくみや使うときの動作からきたことばです。手動写植には、レンズを通して拡大縮小する、露光して印画紙に焼き付ける、という光学と化学を組み合わせた写真技術がそのまま応用されています。 活字では「植える」、写植では「打つ」。それぞれのことばは、それぞれの技術特有のしぐさから生まれたものでした。技術がつくったのはことばだけではありません。その技術にふさわしい手法や新しい表現も育みました。しかし、技術や表現が変化し、メディアが移り変わっても、変わらないものもあります。そのひとつに「組版」を挙げることができます。

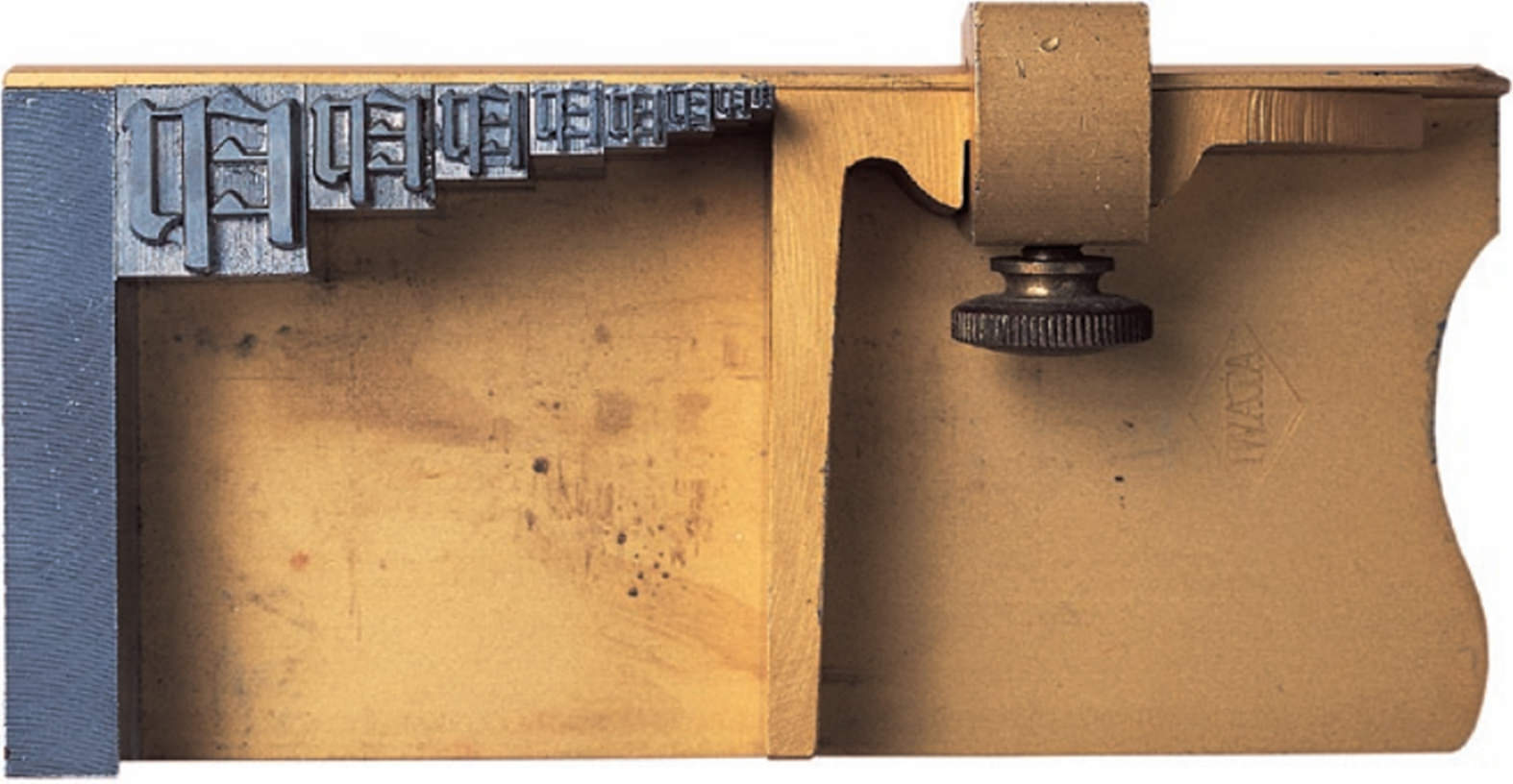

モリサワ 手動写植機 MC-6型

文字再生

のハード

とソフト

たしかに、活字、手動写植、電算写植、DTPと、組版を支える技術は変わってきました。しかし、組版の考え方そのものは、15世紀のドイツでグーテンベルクが活字印刷術を発明したその時から変わっていません。さらに、銅活字がつくられた13世紀の朝鮮、人類最初の活字、陶活字が生まれたといわれる11世紀中国にまでさかのぼっても、文字を組むための方法は変わらないだろうと思われます。

なぜなら、文字はことばを記録するもので、再生を保証することが前提にあるからです。私が声に出してしゃべったことばを、音声データとして、メモリーカードなどの記憶装置に記録しても、再生機器がなければそれを聞くことはできません。同じように文字も再生不可能であれば、ことばを読みとることはできないのです。

文字を再生するためのハードウェアは人間、主に目と脳で、識字や言語の学習成果がソフトウェアにあたります。組版の基本は、それらが大きく変わらない限り変わることはありません。

ハード、つまり人間の身体にはまず大きな変化はなかったと思われますが、ソフトは順次アップグレードされてきました。読書法ということばもあるとおり、文字の再生は読む側(再生側)の技術に大きく依存します。識字率が上がり、読解力が身についたのは教育の賜物ですが、作文する側も、ルビや句読点、改行の採用など、読み手の技術が低くても対応できるよう、工夫してきました。組版もそれらに応じて細かい変化を繰り返しています。今もまだその途上であるといってもいいでしょう。しかし、組版の基本そのものが影響を受けることはありませんでした。では、それほど強固な組版の基本とは何でしょう。それは、文字を組むための手順(アルゴリズム)ともいえるものです。

組み方向・

並びモード

文字はそれ単体では意味をなしません。漢字はひと文字ごとに意味を持っていますが、ひと文字ではやはり意味を綾なす文章にはなりません。文をつくるためには、文字を並べる必要があります。

組版は、まず文字を並べる方向を決めることからはじまります。上から下に並べるのか、左から右へ並べるのか、はたまた右から左か。日本語は歴史的にこの三種類とも使用することができますが、英語は左から右、ヘブライ語は右から左など、おおよそ言語によって決まっています。ほとんどの言語は一方向に組んでいきますが、稀にひとつの文章の中に複数の組み方向が混在する場合もあります。同一紙面での混在は、日本語の場合、普通に行われています。

組み方向と同時に、文字のどこを基準にして並べるかを決めなければなりません。文字のどこを基準にして並べるかということで、これを並びモード(文字揃え)といいます。並びモードは主に、文字のセンターでそろえるセンター並び(日本語など)、ベース線を基準にするベース並び(英語など)、文字の上でそろえるトップ並び(ヒンズー語など)があります。

基準点は自由に設定することができます。文字ごとに変えることもできます。金属活字は文字を鋳込む段階で、文字によって微妙に鋳込み位置を変え、見た目の並びを調整していました。

字間・

字送り

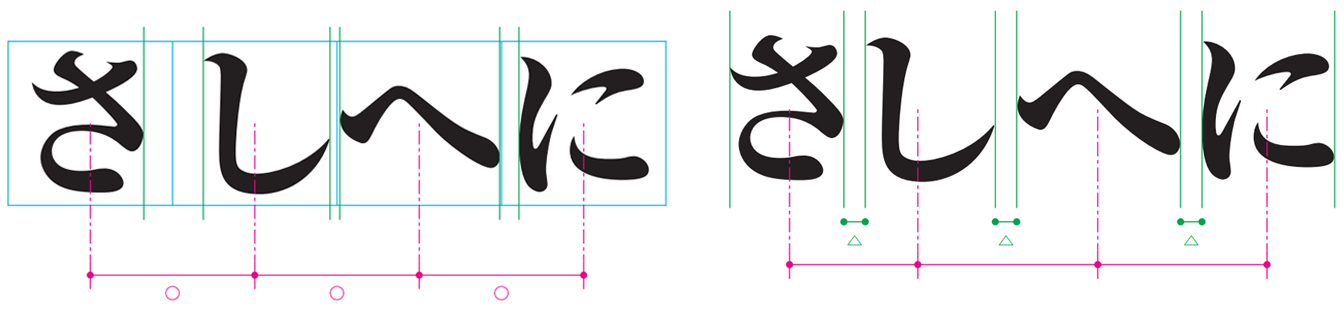

左図はボディ(青)を基準にした字間設定。日本語の場合は均等字送り(赤)になるが、文字同士の字間(緑)はそろわない。右図は、文字のかたちを基準にしたもの。見た目の字間をそろえると、字送りは文字ごとに異なるプロポーショナルになる。

組み方向と並びモードを決めても、まだ二文字目を置くことはできません。その前にまだ決めなければならないことがあるのです。文字と文字の間隔です。間隔を決める基準は主にふたつあります。

ひとつは活字のボディを基準に決める方法です。物理的なボディを持たない写植書体やデジタルフォントでは、仮想ボディというバーチャルなボディを設定して基準としています。ボディとボディを密着させて並べていくことを「ベタ組み」といい、日本語の場合は正方形を並べた枡目状になります。

ふたつめは、「し」は細長い、「へ」は平たい、といったような、文字そのもののかたちに基づいて間隔を決めていく方法です。この場合、視覚的な判断や文字ごとの情報を参照して間隔を決めます。「プロポーショナルメトリックス」とか「ツメ組み」と呼ばれているものがこれにあたります。欧文の場合は、ボディも文字ごとに違う幅を持っていますから、前者も後者も似た結果になりますが、やはり細部において異なっています。

こうして決める文字と文字の間隔を「字間」といいます。

文字の間隔を決めるもうひとつの方法に「字送り」があります。これは、文字の基準点から基準点(たとえば、文字の中央から中央)までの長さのことです。その長さが均等であれば「均等字送り」、並ぶ文字ごとにそれにふさわしい長さを設定する場合は「プロポーショナル」と呼ばれています。均等字送りは字送りが一定。プロポーショナルは字間(見た目の)が一定。と考えればいいでしょう。

字間は、文字と文字の間に込めもの(インテル)を入れる活字の組み方から、字送りは歯車の歯ごとに印画紙を送っていくことによって文字を並べる写植のシステムから、それぞれ来たことばだと考えられます。

行長・

行間・

行揃え

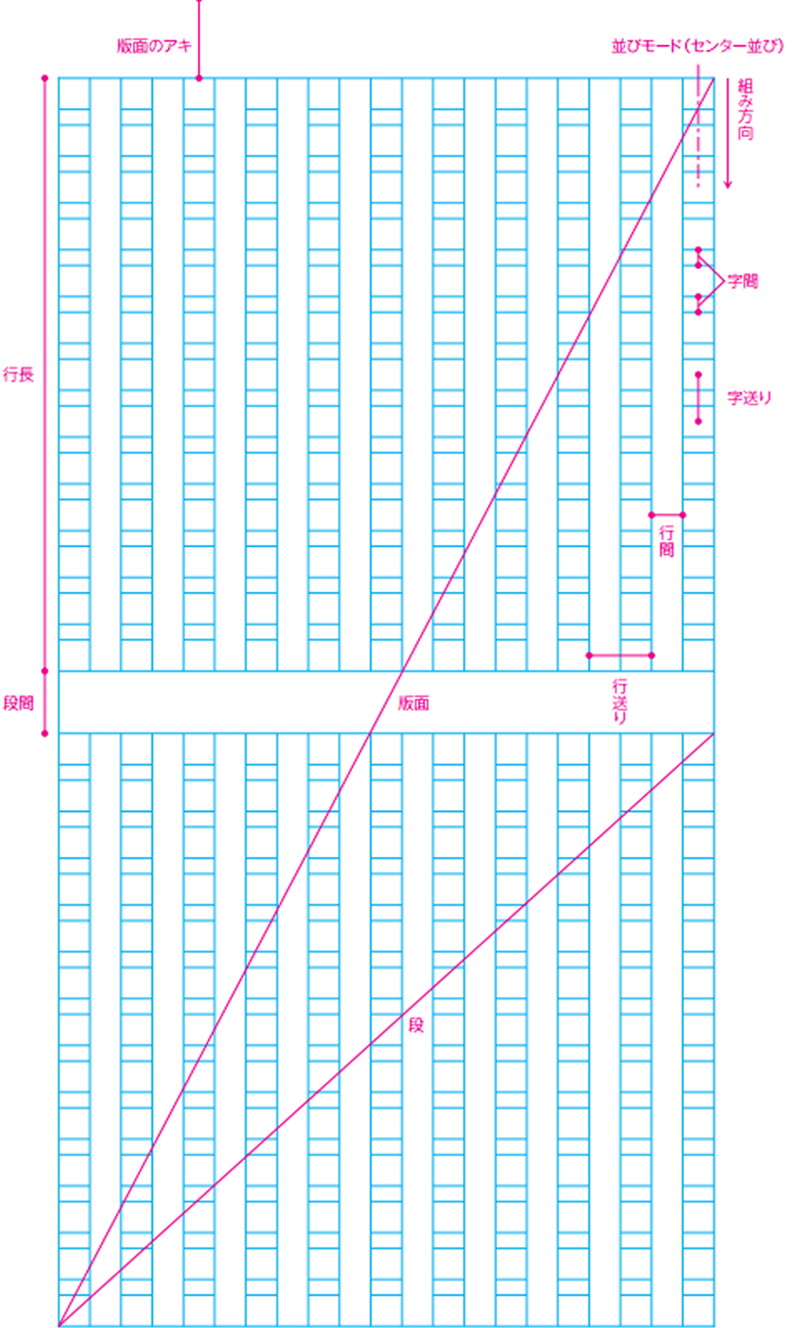

さて、これで文字を並べていくことができるわけですが、文字を並べていくと、用紙や画面のサイズという物理的な制限にぶつかります。そのため、ある一定の長さで折り返さなければなりません。その折り返すまでの文字列を「行」といい、一行の長さを「行長」といいます。均等字送りの場合は〈字送り幅×(文字数-1)+文字サイズ〉で行長が出ますから、文字数で行長を表すのが普通になっています。それを「字詰め」といいます。「20字詰め」と書かれていれば、20字で行を折り返すという意味です。

行長を決める方法は、すべての行長を等しくとる方法と、意味や単語の切れ目で行を変える方法があります。この場合、行ごとに行長が変わります。どちらの場合も行を移る際の基準位置を決める必要があります。これを「行揃え」といいます。多くの場合は行のアタマにそろえますが、行のセンターや行のオシリにそろえる場合も多々あります。もちろん、任意の位置に決めることもできます。

文字と同様に、行を折り返すときにも、行と行の間隔を決めなければなりません。これも文字と同じく「行間」と「行送り」というふたつの考え方があります。行間はボディを基準にすることが多く、行送りの場合は、通常並びモードを基準にします。

行を並べていくと、やはり物理的な制限がやってきます。シンプルな単行本であれば、そこでページを移動します。

版面・段

1ページに置く文字のブロックを「版面」といい、その版面を誌面のどこに刷るのかを決めます。それが、もっとも単純なレイアウト作業で、ディスプレイの画面でも同じことです。どこに表示するかを決めます。通常は、紙(画面)の端からのスペースを決めて位置を出します。この紙の端から文字までのスペースを「版面のアキ」と呼びます。

誌面が広い場合は、ページを移動せずに同じページ内で、もうひとグループ、ブロックをつくります。そのときにできるひとつの文字ブロックを段と呼びます。

二段なら二段組、三段なら三段組でひとつの版面を形成します。段を移るときも、字間、行間と同じように間隔を決めます。

それを「段間」といいます。

複雑なレイアウトの場合、文字のひとブロックが細かく決められ、複数の文字ブロックを配置することになりますが、組版で行うことは同じです。行長や行数を決める制限は物理的なものだけではなく、造形的なもの、心理的なもの、認知的なものなどさまざまであることは言うまでもないでしょう。

組むため

のアルゴ

リズム

まとめると、文字を組むときに決めなければならないことは、組み方向、並びモード、字間(字送り)、行長、行揃え、行間(行送り)、行数、です。中でも重要なのが、字間、行間、段間、版面のアキなどのスペースを決める作業でしょう。組版とは間をつくることである、と言ってもいいすぎではないぐらいです。

段間や版面のアキを決める作業はレイアウトとの端境にあるもので、複雑な組版と割り付け作業はシームレスにつながっています。

また、文字を組む前に、書体を選定し、文字の大きさを決めておくことは言うまでもありません。DTPでのレイアウトソフト上では、組版をしながら書体選びやサイズ調整を行うことも可能になりました。

これらの変数を埋めていき、置き場所を決めると、XY座標上に意味を持った文字列が並びます。これが文字を組む手順です。

CSSを使ったウェブページ作成の心得がある人なら、なんだCSSのコーディングと同じじゃないか、と思われたことと思います。そのとおりです。活字の組版指定も写植指定もCSSによるデザイン指定も基本は全く同じものです。

技術や技法の如何にかかわらず、この手順を踏んでいればそれが組版=タイポグラフィなのです。なぜなら、ルールに従っているものは、そのルールを逆からたどることによって読み解くことが可能だからです。つまり、再生が保証されているということです。文字による表現手法はたくさんありますが、それをタイポグラフィに分類するか否かは、組むためのアルゴリズムを持っているかどうかで判断することができるでしょう。

では、次回から日本語の文字組みについてお話をつづけていきます。

2007.1.23 (第一回 了)