第五回 技 術 と 方 法 2 写 真 植 字

「写植」と略されることの多い写真植字は、その名のとおり写真技術を使った植字方法です。写真技術で印字する発想は、二十世紀に入って間もなく生まれたと思われます。1920年ごろのイギリスにはすでに写真を応用した文字組版の研究があり、1925年には、バウハウスの教員であったモホリ=ナジが、バウハウス叢書『絵画・写真・映像』のなかで、「タイポグラフィの工程の未来は写真的メカニズムの方法にある」と述べています。ナジ自身も、言語の映像的造形ともいうべき作品を「タイポフォト」と名付けて発表しています。

中国の泥活字や朝鮮の銅活字で先駆けたとはいえ、文字数の多い東アジアの漢字文化圏は、書体や植字技術の開発において、いつもヨーロッパの後塵を拝してきました。写真と文字の出会いもやはりヨーロッパからはじまります。しかし、実用にたる写真植字機は日本で生まれ、世界に広がっていきました。

写植技術の

はじまり

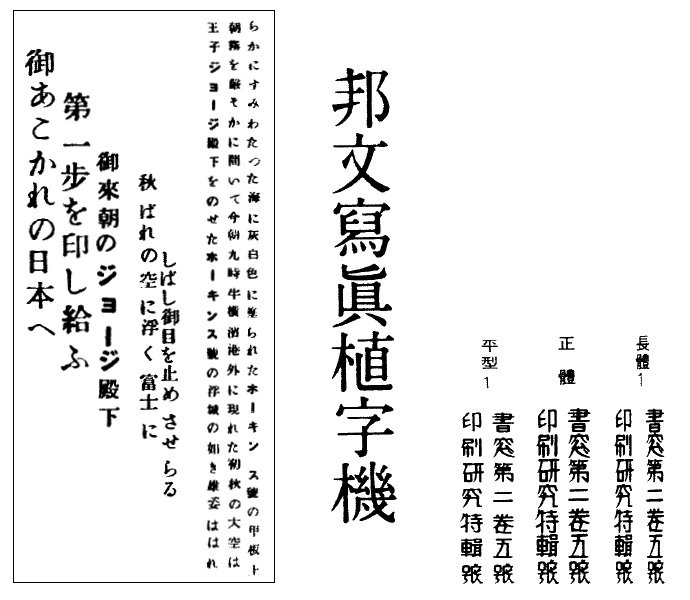

1924年、当時、星製薬に勤めていた森澤信夫と石井茂吉は「邦文写真植字機」の特許を出願します。一時は特許局に認められませんでしたが、出願目的を「写真装置」と変更することで、1925年3月に公告、同年6月に許可されました。

写植機実用の歴史はここからスタートします。

ことのはじまりは、森澤が星製薬印刷部でドイツのM・A・N(エム・アー・エヌ)輪転機を組み立てたことでした。森澤の機械いじりや発明の才を見抜いていた星製薬社長、星一(ほしはじめ)氏の信望を受け、最新鋭の巨大な高速輪転機を組み立てることに成功した森澤ですが、手間暇がかかり、職人的な技術が求められる活版印刷と性が合わず、印刷部をやめてしまいます。

まさに天の啓示というのでしょう。そんなときに、イギリスで研究されてはいるがなかなか実用には至らない「写真で字を組む機械」のことを聞き、そのことが頭から離れなくなりました。

〈なるほど…、写真で字を植えるのなら、文字はひとつあればよいな。ひとそろいの文字があれば、必要な文字は何度でも写して使える。(中略)すると、あんな大きい場所に、何万本も活字を用意して、右往左往して活字拾いをすることもいらんな。…小さい機械で、タイプライターみたいな機械で、座ったままで字が組めるかも知れん(『写植に生き、文字に生き─森澤親子二代の挑戦』より)〉。

しかし、日本よりずっと機械文明が進んでいるイギリスで開発が成功しなかったのはどうしてなのか? ──その疑問は活字のかたちから解けます。

アルファベットの活字は文字固有のプロポーションに添った幅で作られています。“I”は狭く、“W”は広い。活字はスティックの幅が違っても並べることに支障はありませんが、一文字打つたびにその字に合った幅で印画紙を移動させることは容易ではありません。それが開発を妨げている最大の要因でした。

しかし、日本の活字のボディは正方形です。一文字ごとに同じ幅だけ印画紙を移動させればいいのです。そのことに気づいた森澤信夫はさっそく試作模型をつくりはじめました。その模型には、のちの写植機の骨格となる構造のすべてがありました。日本の近代活字組版の特徴である漢文組み、すなわち均等字送りのための正方形のボディが、ここにきて新しい技術を生む助けになったのです。

最初の邦文写真植字機の模型

1925年完成の試作一号機

写植機の

基本構造

(ハード)

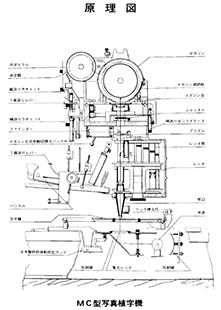

写植機は「文字盤」と「暗箱部」の、大きくふたつのパートに分けることができます。いわば、文字盤が“ソフト”で暗箱が“ハード”です。

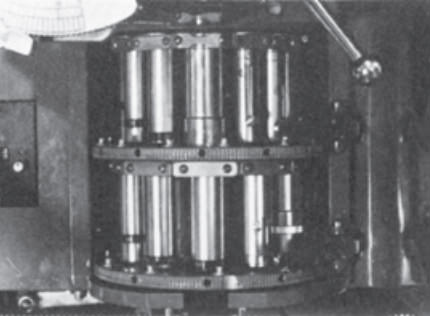

暗箱はカメラですから、レンズとシャッターがあります。レンズは暗箱から垂直におろされた円筒に装着されています。のちに、主レンズ、拡大レンズ、変形レンズの三種が用意され、文字の大きさを決める主レンズは複数取り付けられるようになりました。シャッターも耐久性が必要なため独自に設計されました。

もちろん感光面も必要です。この部分は、円筒形のドラムに印画紙(フィルム)を巻いて暗箱に収納します。また、植字するためには印字位置を移動させなければなりません。そのための機械的な駆動部分として、ラチェット(爪車=のこぎり歯状の歯車)を利用して、印字ごとに全角分印画紙を送るしくみがつくられました。字送りや行送りを示す「歯」という単位の名称はこのしくみから来ています。

文字盤は、試作段階では“白紙に黒インクで印刷した数千の文字を集めた板”または“ガラス版につくった透明な文字の集合物”と、反射光、透過光両方の方式が考えられていましたが、特許申請は後者の透過方式でなされています。森澤はその方法に危惧を抱き、反射方式の特許も取ったといいます。しかし、実用機開発にあたっては、透明文字盤方式が採択されました。印字オペレータだけでなくデザイナーや印刷関係者にも、写植のシンボルとしてガラスの文字盤をイメージする人は多いでしょう(筆者もそのひとりです)。

モリサワMC-6型機 MD-C型機取扱説明書より

文字盤を写植機に装着するところ

写植機の

基本構造

(ソフト)

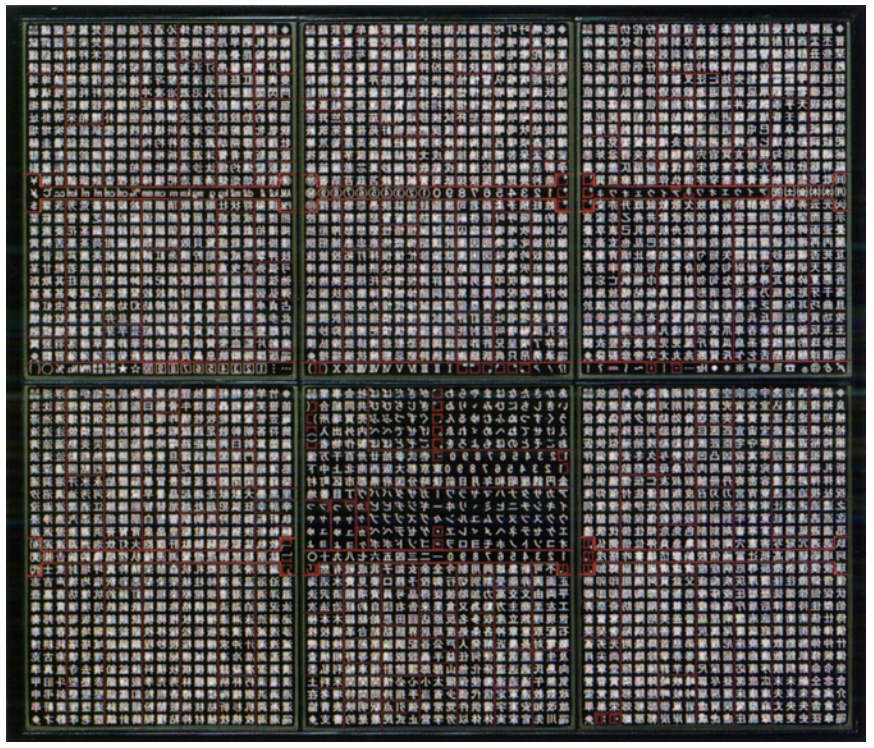

文字盤に焼き込まれた文字と印字のためのメソッドが、手動写植機の“ソフトウェア”です。

書体設計は石井茂吉の担当でした。1925年につくられた第一回試作機では、市販の秀英舎(現・大日本印刷)の明朝活字(秀英体)の見本帳を引き延ばし、墨入れをして原字としました。その原字を感光板(湿板写真)に写し3000字のネガのガラス板をつくるのです。その工程で試行を重ねたことをきっかけに、石井は写植用書体の開発に力を注ぐようになりました。

実用機に向けて、基字に築地体明朝12ポイントを選定。4倍に拡大して墨入れしたものを原字としました。最初の文字盤は1929年(昭和4年)に完成します。文字数は常用漢字5000字。写植全盛期に多くのデザイナーを魅了した「石井明朝体」の原型です。

文字を拾うのに重要な文字盤の文字の配列は「一寸ノ巾(いっすんのはば)」とよばれる方式が採用されました。「一寸ノ巾」といってもサイズとは無関係で、「一・寸・ノ・巾・ナベブタ・シンニュウ・ハコガマエ…」と“見出し”の並び順を表すことばです(QWERTY キーボードと呼ぶのと同じです)。中国の文字見出し法(文字のかたちで分類する方法。キーとなるかたちを「見だし」とする)からヒントを得たといわれる配列で、意味や読み方がわからなくても形状だけで採字できるため、覚えやすいと好評を得ていました。

さらに重要なことは“単位”を発明したことです。写植の寸法単位には「級(Q)」と「歯(H)」があります。どちらも0.25ミリ。1mmの4分の1です。

通常であれば、活字の寸法単位である「号」か「ポイント」を用いるところですが、幸い(?)森澤も石井も印刷の素人、当時はまだ目新しかったメートル法を採用し、計算しやすい4分の1mmとしました。この寸法は文字サイズのために考えたのではなく、字送り、すなわち印画紙の送り幅(推進量)の最小単位として決めたもので、それは、ラチェットの歯の幅を決めることでもありました。0.25mmというサイズは、歯を切る精度の点でも適当な数値だったのです。

1960年、メートル条約に基づいて CGPM(国際度量衡総会)で国際単位系が採択され、1970年代半ばに世界規模でのタイプサイズの統一という議論が持ち上がったことでもわかるように、この決断は卓見でした。

その後、コンピュータの普及により、ヤード・ポンド法を慣習的単位とするアメリカ合衆国主導で「ポイント」が文字単位として定着したことは、(世界中でヤード・ポンド法を主に使用している国はアメリカだけという現状から見ても)後退だといっていいでしょう。私は今でも、(コンピュータ上の計算に端数が出ることは承知の上で)日常のサイズ感とのつながりがわかりやすく、計算もしやすい「級」の使用を勧めています。特に直観が必要なデザイナーにとって、「級」や「歯」を用いることには計り知れないメリットがあります。

メイン文字盤

文字はネガで鏡像、5ミリ間隔で配列。

このサイズも歯数から割り出されている。

収納文字数は567字。

それを6枚セットすることができ、

合計3402字となる。

(左)秀英体を下敷きにした書体

試作一号機での印字

(中)築地体12ポイントをベースにした

最初の明朝体

(右)「書窓」昭和11年11月号に掲載された

「字幕体」

映像装置

としての

写植機

さて、発明者である森澤信夫は、学識もあり経営にも長けた石井茂吉の協力を得て、共同で事業を起こすこととなりました。試作機も評判を得、実用機も完成をみますが、やがて二人は袂を分かちます。その後の写植機の本格的な普及も、戦後のオフセット印刷の時代を待たなければなりませんでした。

オフセット印刷は水と油の反発を利用した平版印刷で、ローラーに転写されたインクをさらりと紙に刷りとります。活版やグラビア印刷に比べ弱々しいという人もいますが、写真技術と結びついて美しいカラー印刷を実現しました。写植もその「写真製版」と足並みをそろえるようにして普及していきます。

写真術という観点から見ると、印刷用の写植機がまだ実用を模索しているときに、字幕専用の写植機が生まれたことも当然のことと思えます。

森澤は暗箱を35mm長尺フィルムが装填できるように改造。映画フィルムに直接印字できる「映画タイトル専用機」を開発し、石井は字幕用書体を制作しました。写植は印刷より先に映画の世界で活躍していたのです。映画と写植は、同じ“写真”を親にもつ兄弟のような技術と考えることもできるでしょう。

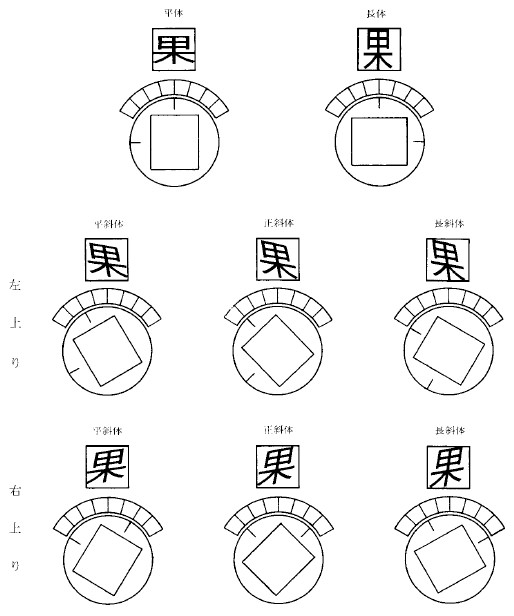

文字も写植によって、映像的な変容を遂げました。代表的なものはレンズによる変形です。“かまぼこ型レンズ“の角度を変えることによって、「長体」や「平体」、「斜体」といった“光学的にゆがめた像”をつくることができます。また、写真のピンぼけを逆手にとった「ボケ印字」や、レンズに紗をかけて文字のエッジを甘くしたりする細工も行なわれていました。暗室作業も、現像の時間を調整するなど、文字を加工する工程に加わりました。

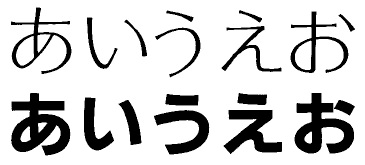

レンズで拡大縮小して文字サイズを決める写植では、寸法ごとに文字をデザインする必要はありません。劇的に書体設計にかける手間が減った結果として、新しい書体がたくさんつくられました。1969年に文字盤が発売された「タイポス」はあまりにも象徴的ですが、「ナール」や「ゴナ」といったふところが広く仮想ボディいっぱいにつくられた視認性の高い書体の誕生は、印刷文字やサイン用書体の新潮流をつくりました。

また、書体の“ファミリー化”も写植によって生まれたもののひとつです。アドリアン・フルティガーの「ユニバース」は、写植用のサンセリフ体として、最初からウエイトや文字幅にさまざまなバリエーションがあるファミリー書体として設計されました。露光によって印字される写植の特徴をふまえて字形の調整をおこない、拡大縮小しても不自然にならない工夫が施されたことは、つとに有名です。

ページ全面に写真を掲載し、新しい書体でページを組んだ大判のビジュアル雑誌は、アートディレクターという職種を生み、視覚中心の文化を育てました。写植や写真製版など、活版にかわる“映像としての印刷技術”は、デザインのみならず社会を変えたといっても過言ではないでしょう。

森澤と石井、それぞれがつくったふたつの会社「モリサワ」と「写研」は、互いに切磋琢磨しながら、写植の時代を牽引する役割を果たしました。

ターレット状の主レンズ

レンズは中心で合わせられるようになっており、級数を変えても変形しても文字の中心がずれないようになっている。

変形レンズ説明図

かまぼこ板型レンズの角度を変えることによって文字を変形できる。「果」の文字を囲んでいる枠が仮想ボディ

(上)タイポス/グループタイポ

(下)ゴナE/中村征宏

組版への

影響

均等字送りを前提として生まれた邦文写植技術ですが、写植文字は写像ですから実際に正方形のボディを持っているわけではありません。文字盤が種板としてあるだけです。したがって、ボディではなく文字のかたちを基準に字間を決めるプロポーショナル印字に、じつは適しているのです。

プロポーショナル印字が技術的に難しかった時代も、切り貼りによる文字ヅメは日常的に行なわれていました。しかし、本文まで手詰めすることはできません。そこで、均等字送りとツメ組を共存させる一歯ヅメという方法が考え出されました。

文字は普通、ボディ(仮想ボディ)より、一回り小さくつくられています。たとえば13級ベタ組みとして、字送り13歯のところ、12歯で送ります。漢字は詰まり気味に見える組み合わせもありますが、仮名はこれでなんとかアキが気にならなくなりますが、約ものが不自然になったり漢字がくっついてしまうこともあり、専門家からは芳しい評判を得られませんでした。しかし、調整法として手頃だったのでしょう、「一歯ヅメ」は雑誌本文組みにおいて定番の組み方になりました。本格的なプロポーショナル印字が可能になったのは、マイクロコンピュータ搭載機以後のことです。

先割りと

割付計算

プロポーショナル組みができるようになっても、均等ヅメは重宝されました。

プロポーショナルといっても厳密に指定するわけではありません。「ややツメ」「ツメ」「ツメツメ」など、デザイナーの感覚的な指示にとどまっていました。そうすると印字のクォリティはオペレータの腕前に左右されます。均等ヅメであればベタ組み同様、技量の差を最小限に抑えることができます。

原稿が上がる前に割り付けを行なう「先割り」が一般的になったこともあります。先にレイアウトをして文字数を出し、その文字数で原稿を仕上げていく方法で、先述のビジュアル誌のムーヴメントとも無縁ではありません。

改行に合わせて文章を調整しながら原稿を書く、先割りの申し子のようなライターも出てきました。どこで行が切れるのか正確に読めないプロポーショナル組みでは、その腕前は発揮できません。組版は記述された原稿を組み上げるだけの仕事ではなくなっていました。ライティングやレイアウトとの相互関係が求められるようになったのです。

もうひとつ特記すべきことは「割付計算」です。割付計算とは、簡単に言えば歯送りの計算のことです。ラチェットの歯がひとつ分動くと印画紙が4分の1mm動きます。つまり、文字組みのすべてをその“歯”の動く方向(タテかヨコ)と量で指定することができます。

また、文字サイズ/字送り/行送りなどの印字指定から、簡単な計算で文字ブロックのサイズを出すことができます。たとえば 〈12級 / 字送りベタ(12H) / 行送り20H / 15字詰め・20行 / タテ組み〉の場合、行長は〈12(字送りH)× 14(字数マイナス1)+ 12(1文字分のQ数)=180H〉、左右幅は〈20 (行送りH) × 19(行数マイナス1) + 12(Q)=392H〉。それぞれを4で割って、天地45mm×左右98mmの文字ブロックであることがわかります。そうして文字スペースを出しながらレイアウトを進めていくのです。簡単な端物であれば、割付計算だけでレイアウト指定までできてしまいます。写植時代、デザイナーの机の上には必ず電卓があったものでした。

これは、写真と同じく現像をしないと像が確認できないことから必要になった作業と思われます。活字の場合は現物が目の前で組み上がっていくわけですし、コンピュータならディスプレイでいくらでもシミュレーションできます。

活字に比べて注目度の低い写植ですが、「級」「歯」といったメートル法を基準とした単位の制定。「字送り」「行送り」という機械のしくみから来た概念。光学的な造形など、タイポグラフィにとって重要な発明や発見が写植技術の下で行なわれてきました。

手動写植から電算写植の時代を経て、邦文写植機の発明者を創業者に抱くモリサワは、1987年アドビ・システムズ社と日本語ポストスクリプトフォントの共同開発を締結。自ら写植時代の幕を引き、次の技術であるデスクトップ・パブリッシングへの橋渡し役となりました。

2008.4.3 (第五回 了)