もともとコンピュータは計算する機械です。ですから複雑で精緻なルールを繰り返し実行してくれます。現在のレイアウトソフトを見てみると、組版の基本要素である、書体選択、組み方向、並びモード、字間(字送り)、行長、行揃え、行間(行送り)のすべての項目において詳細に設定することができます。

書体選択では、使用書体を選ぶだけではなく、合成フォントとして複数の書体を組み合わせて使うことができます。かな・漢字、和欧の混植はもちろんこと、特定の記号だけを変えることもでき、組み合わせる文字の大きさを0.01% 刻みで調整することができます。字間や行間は、1/1000em 単位(文字サイズの0.001)で調整できますし、字間の0.01% ごとにツメたりアケたりもできます。並びもひと文字ごとに1/1000 単位で調整することができます。禁則処理も複数行を対象として改行処理が成されます。また、それぞれの要素をカスタマイズして組み合わせた組版処理のセットをつくることができ、独自の組み方を追求することもできます。

組版の自動化とその処理については希望や不満もあるとは思いますが、マニュアル操作を考えれば、このように、活字や写植をはるかにしのぐ機能と精度を備えています。つまり、デザイナーに、文字を組む「目」や「知識」さえあれば、自分が一番美しいと思う文字組みを得ることができる、そういう環境があるということです。活版印刷の風合いや、目に馴染んだ写植文字の柔らかさに、あこがれたり、懐かしんだりする気持ちもよくわかります。しかし、風雪を重ねたデジタル改刻書体は明治のオリジナル金属活字の文字よりも格調高く見えるかも知れません。また、印圧を感じる黒々としたインクの活版印刷より、CTPでシャープに刷りとったオフセット多色刷りの文字を美しいと感じてもふしぎではないでしょう。目の前にある、使い育てなくてはならないシステムが持つ美しさに目を向けてみれば、新しい文字を組む方法を発見できるかも知れません。

2008.7.30 (第六回 了)

第六回 技 術 と 方 法 3 コ ン ピ ュ ー タ ・ 上

タイポグラフィは、書体開発技術や印字・印刷技術と分けて考えることはできない。それが筆者の持論です。たしかに、後発の印字技術は、明治以来の近代活版印刷の文字組みをお手本としてきたかも知れません。しかし、書体設計や組版の基準を選ぶとき、その時にはその方法しかなかったから、という消極的な選択もあったはずです。

たとえば、邦文写植機を発明したときの均等字送りや仮想ボディなどがその例でしょう。プロポーショナル印字では、先行するイギリスの技術をもってしても、写植機の実用を実現することができませんでした。その時点ではまだ技術的な解決法がなかったのです。そのため写植用書体の開発も、均等字送りのための仮想ボディが必要になりました。けっして、均等に文字を並べる方が美しいという理由で採用したわけではないのです。

もし、そのときに技術が熟していて、欧文のプロポーショナル印字が先に実用になっていたら…と、考えることは、無駄な「たら・れば」ではありません。それは、我々の日本語をどのように組めばいいのかという問いを、改めて問うことでもあります。

組版ルール

の誕生

デザインの現場にコンピュータが入ってきたときといえば、1960年代の中ごろ、印刷所に据え付けられた画像処理用の大型コンピュータが印象的でしょう。しかし、それと同じころ、すでにコンピュータを用いた印字のシステムが実用化されていました。

ひとつは、鑽孔紙テープに記録された文字列の活字を鋳造し、版を組む、全自動活字鋳造機(モノタイプ)で、もうひとつは、いわゆる電算写植です。邦文写植開発者のひとり、石井茂吉が創業した写研は、1965年に新聞用のシステムを、68年には一般向けのシステムを発表しています。

広告の見出しなど、端物に用いられることの多かった写植が、電算写植によって書籍の本文組みにも利用されるようになり、編集用組版ソフトも開発されて、いよいよ文字情報も“大量生産”から“多種生産”の時代に入っていきます。1968年から、凸版印刷(現TOPPANホールディングス株式会社)と富士通によるCTS(Computerized Typesetting System)の開発がはじまり、1970年には、『科学朝日』11月号(朝日新聞社)で「グーテンベルグよ! さようなら─印刷界に進む技術革新」というコンピュータ組版の特集記事も組まれました。

80年には、モリサワとライノタイプによって、フロッピーディスクでデータのやりとりが可能な機種が発売され、植字工程の分業化と電算化がさらに進みました。

しかし、電算システムがもたらしたもののなかでもっとも着目すべきは、省力化や自動処理ではありません。それは「組版ルール」です。コンピュータ化することで、だれもが使えるルールが必要になったのです。

日本の近代活版印刷は、百年もの間、職人が積み上げてきた世界です。引き継がれてきた技や暗黙の決めごとはあっても、統一された処理方法は存在していませんでした。出版社もそれぞれ自社内に取り決めがあった程度で、ハウスルールと呼べるほどのものもなかったはずです。そこに電算写植機が普及することで、業界で統一された組版ルール、ひいては、日本語の正書法を定めようとする機運が生まれ、その努力がはじまりました。

行頭行末禁則、分離禁止、字上げ字下げ、縦中横、割注、圏点、ルビ、連数字、文字揃え・行揃え、見出し、字取り・行取り、表組、和欧混植、欧文ハイフネーション処理、などの本文組版処理に加えて、版面指定、段組、段抜き見出し、段間指定、罫引き、柱やノンブルの指定、トンボ出力などのページ組版処理が項目化され、定義づけられて行きました。

標準化には時間がかかったのでしょう。電子文書処理を前提として「日本語文書の組版方法」がJIS化されるのは(JIS X 4051)、おおよそ四半世紀後の1993年のことです。今では、どのレイアウトソフトにもこれらの項目が組み込まれていますし、ウェブの国際基準にもルビや縦中横などの日本語組版処理機能が取り上げられています。

日本語の組版ルールは、組版の電子化によって生まれ、電子文書のために制定されたと言っても過言ではないでしょう。しかし、まだ文字組みは活字職人や写植オペレータの手の中にありました。それが、我々グラフィックデザイナーの仕事になるのは、パーソナルコンピュータの普及を待たねばなりませんでした。

「グーテンベルクよ! さようなら」の記事が掲載された『科学朝日』(1970年11月号)

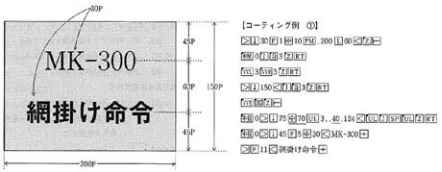

電算写植のコーディングの一例

現在で言うタグのような記号が

組版コマンドとして入力されている

デスクトップ

思想と

ポスト

スクリプト

アップル社のパーソナルコンピュータ“Macintosh”とプリンタ“LaserWriter”、そして、レイアウトソフト“Aldus PageMaker”が出揃った1985年1月、アップル社の株主総会において、アルダス社のポール・ブレイナード社長が、はじめて「Desk Top Publising(DTP)」ということばを公の場で用いました。

デスクトップ・パブリッシングは、「机上出版」と訳されることもありましたが、パーソナルコンピュータと300dpiのレーザープリンタで(つまり机の上だけで)出版できるということよりも、「デスクトップ思想」に基づくパブリシング・システムという意味が強くありました。

「デスクトップ思想」とは、ディスプレイ画面を机(の上)に見立て、アイコンで示された作業対象をポインティングデバイス(マウス)で操作することで処理する、当時まったく新しいインタフェースだった「グラフィカル・ユーザーインタフェース(GUI)」に込められた考え方だったのです。それは、パーソナルコンピュータが、どんな人にでも直感的に使えるようにと考案されたものでした。つまり、DTPは、だれもが専門的な技術におびえることなく、本格的な出版活動ができるシステムとして出発したのです。

先述のアップル社株主総会には、アップル、アドビ、アルダスのほか、フォントベンダーのITC社、同じくフォントと電算写植機を取り扱うライノタイプ社が出席していました。誰でもが扱えるからといってローエンドに甘んじることなく、当初から、高品位の書体と印字技術を組み込んだシステムとして考えられていたことがわかります。

DTPがタイポグラフィに多大な影響を与えたことはいくら言っても言いすぎではありません。なかでも重要な役割を果たしたのが、今では標準となった、アドビ社が開発したページ記述言語「ポストスクリプト」です。

ポストスクリプトは、文字も絵もグラフィックエレメントとして同じように扱え、出力は出力機の解像度に依存する(つまり制限がない)言語で、環境さえ整えばプロのグラフィックデザイナーの要求にも耐えうる仕組みを持っていました。

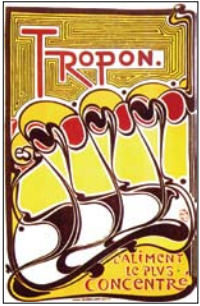

これまで絵と文字を同じフォーマットで扱えた印刷技術は、黄表紙や滑稽本、絢爛な錦絵で江戸の出版文化を牽引した「整版印刷(木版)」と、十九世紀末のパリを彩るポスター印刷の「リトグラフ(石版)」のふたつぐらいです。挿絵を彫り込んだ木活字や、小さなイラストを並べた写植文字盤もありましたが、活字も写植も文字のための技術でした。

どちらかといえば禁欲的な、活字主体の印刷が長かったヨーロッパでは、アールヌーボー様式のリトグラフのカラーポスターで、色鮮やかな手書き文字が花開き、そこから多くの装飾書体が生まれました。それを、80年代のネビル・ブロディやエミグレらの、デザイナーズ・フォントの先達と見ることもできます。グラフィックデザイナーが気軽にフォントをリリースできるようになったのもポストスクリプトがあったからこそです。

まだきちんとした検証は成されていませんが、絵と文字を同時に扱う「画文併存」の様式が、文字に与えた影響は大きかったと思われます。ポストスクリプトは、階調表現もサポートしていますから、カラー印刷も可能でした。また、ASCIIコードで記述しますから、当時の通信網でもグラフィックを含めたやりとりができました。ポストスクリプトはまさにDTP革命の中核にあったものです。

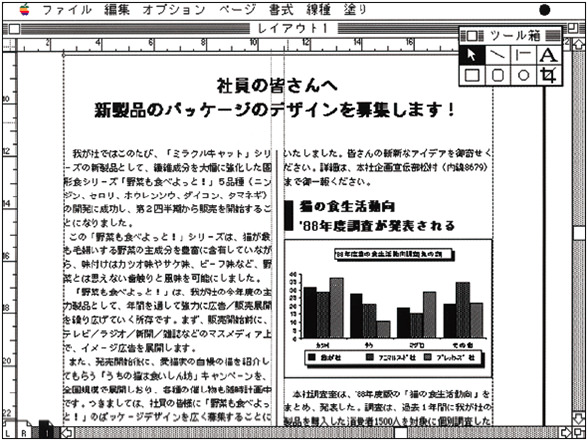

Apple Macintosh(1984)とLaserWriter(1985)

Aldus PageMaker日本語版(1989)画面

(Apple Desktop Publishing Solutions Guide Bookより)

リトグラフによる「トロン」のポスター

アンリ・ヴァン・デ・ヴェルデ, 1899

「エミグレ」11号 1989

エミグレグラフィックスによる大判雑誌

オリジナルフォントでデザインされたレコードジャケット「THE BOMB」

(『The Graphic Languege of Neville Brody』より)

ネビル・ブロディ, 1985

DTPと

タイポ

グラフィ

アドビは、ポストスクリプトを開発する過程で、当時、ディドーポイントとアメリカンポイントという主にふたつの大きさがあった活字サイズを、72分の1インチと定めました。これをDTPポイントといい、デジタルフォントが主流となった今では、ポイントの標準寸法となっています。

初期のMac は、画面解像度を72dpi とし、絵と文字の単位寸法をそろえ、さらに、ドットインパクトプリンタ“ImageWriter”の解像度も同じ72dpiにして、WYSIWYG を実現しました。WYSIWYG とは“What You See Is What You Get”の略で、見たままのものが得られる、つまりオンスクリーンの表示とプリントアウトの結果を同じにする技術です。今ではあたりまえのことですが、これが実現してはじめてコンピュータでデザインすることが可能になりました。

また、Macには、ビットマップとはいえたくさんのフォントが搭載されていました。ChicagoやGeneva, NewYork, SanFrancisco など都市の名前がついたオリジナルフォント(日本語書体もゴシック体がOSAKA、明朝体がKYOTO と名付けられました)だけでなく、HeiveticaやOptimaなど、すでに評価の定まっている書体もたくさんありました。特にHelveticaは、サンセリフ体のスタンダードでありながら、写植時代の後半(80年前後)には使い飽きられていた感がありましたから、Macに搭載されることで、もう一度息を吹き返した書体と言ってもいいでしょう。

このMac とフォントとの関係について、アップルの創設者のひとりであるスティーブ・ジョブスは、2005年6月のスタンフォード大学での講演でこのように語っています。

─リード大学は、当時としてはおそらく国内最高水準のカリグラフィ教育を提供する大学でした。キャンパスのそれこそ至るところ、ポスター1枚から戸棚のひとつひとつに貼るラベルの1枚1枚まで美しい手書きのカリグラフィ(飾り文字)が施されていました。私は退学した身。もう普通のクラスには出なくていい。そこでとりあえずカリグラフィのクラスをとって、どうやったらそれができるのか勉強してみることに決めたんです。

セリフをやってサンセリフの書体もやって、あとは活字の組み合わせに応じて字間を調整する手法を学んだり、素晴らしいフォントを実現するためには何が必要かを学んだり。それは美しく、歴史があり、科学では判別できない微妙なアートの要素を持つ世界で、いざ始めてみると私はすっかり夢中になってしまったんですね。

こういったことは、どれも生きていく上で何ら実践の役に立ちそうのないものばかりです。だけど、それから十年経って最初のマッキントッシュ・コンピュータを設計する段になって、この時の経験が丸ごと私の中に蘇ってきたんですね。で、僕たちはその全てをマックの設計に組み込んだ。そうして完成したのは、美しいフォント機能を備えた世界初のコンピュータでした。

(市村佐登美・訳)

さて、そうして“だれもが専門的な技術におびえることなく”デザインできるようになったとき、大きな問題にぶつかりました。“だれもが組版やタイポグラフィについての専門的な知識や経験のないまま”文字を扱いはじめたのです。

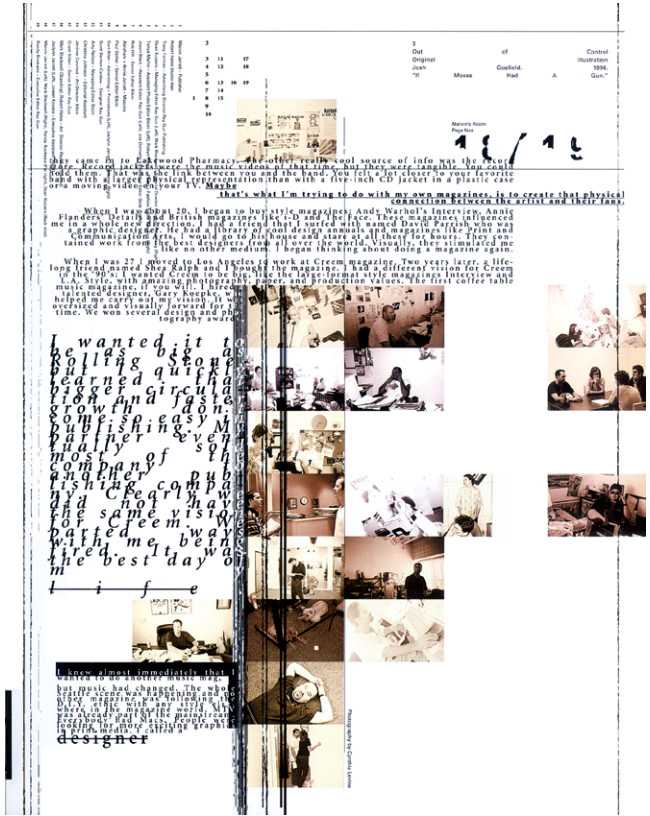

海の向こうでは、「カオスタイポグラフィ」と名付けられたエモーショナルなエディトリアルデザインが話題を呼んでいました。しかし、日本の組版の乱れとは質が異なっていました。「カオスタイポグラフィ」は立派なタイポグラフィの一種で、アナーキーでありながら、きちんと歴史の轍の延長にポジションがありました。

日本の組版の乱れは、ただ日本のグラフィックデザイナーがこれまで本文の文字を扱ったことがなく、実務を職人やオペレータとの分業で行なっていたために起こったことと考えられます。DTPやコンピュータに対する意味のないバッシングもありましたが、そのほとんどは使う人の問題だったと思われます。

カオスタイポグラフィで話題を呼んだ『rAY GUn』のエディトリアルデザイン

(『Out of Control』 1997 より)

Macintochに搭載されたオリジナルフォント

レイアウト

ソフトでの

組版

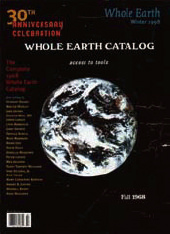

『WHOLE EARTH CATALOG』

30周年記念版, 1998