第十一回 組 版 の ユ ー ザ ビ リ テ ィ

読書術という言葉があるように、文字を組むこともさることながら、文字を読むことにもスキルが必要です。読み書きできることが教養の証だった時代は、ふりがなはもちろん、句読点なんてまどろっこしいものもありませんでした。文章の切れ目ぐらいは、だれもが文脈から読み取れたのです。濁音半濁音もありません。濁らせるのは声に出すときのことであり、読むときには記号化されていませんでした。

日本は江戸時代から高い識字率を誇っていました。武家階級はほぼ100パーセント。江戸府内に限って言えば、70から80パーセントの人が読み書きできたといいます。幕末の全国調査では、男性が40から50パーセント、女性が15から20パーセント。当時は世界一だったといわれていますが、平均すると3人にひとりしか文字が読めなかったということになります。現在の日本は99.8パーセント(2002年 UNESCO調べ)の識字率を誇っていますから、約150年の間にほぼ全員が文字を読めるようになったということです。

それは教育の成果だけではなく、書き方や読ませ方の工夫がありました。仮名を1音1字とし、漢字の使用を制限し、かたちも簡略化しました。こういったことに賛否はありますが、文字を読む敷居を下げたことは間違いありません。

記述法にも工夫が生まれました。先に書いた、句読点をつける、ふりがなを振るといったことだけではなく、段落ごとに改行する、段落文頭を一字下げするなどもそのうちのひとつでしょう。さまざまな記号を用い、漢字と仮名をうまく混ぜ、たくさんの人が文字を読めるように工夫してきたのです。

ミス

リード

を防ぐ

人には何事につけ能力差というものがあります。文字を読むことも同じ。得意な人と不得意な人がいます。しかし、文字での伝達は社会生活の基盤になっていますから、読み取りに差が出ると何かと不都合です。そのため、あやまって読まれないような工夫がタイポグラフィにも生まれました。 ふたたび句読点を例に挙げると、使われはじめた最初のころは四分アキの字間にねじ込むように挟み込まれていたものが、半角の幅を持つようになり、さらに半角のスペースを入れて、一文字(全角)分使って表示するようになりました。これも、はっきりと文の区切りを示すためでしょう。こういった組み方の工夫だけではなく、ミスリードを防ぐためにやってはいけないことがだんだんと定められて来ました。これを「禁則」といいます。禁則は大きく「行頭禁則」「行末禁則」「分離禁則」の三つに分けることができます。 タイポグラフィの重要な役割のひとつに、文字の構造上の意味を視覚的に支えるということがあります。禁則は、この視覚上の意味が崩れないように配慮することでもあります。意味の構造上、たとえば句点は文末に位置していなければなりませんし、起こしカッコは言葉の前になければなりません。このように特定文字列の前やうしろについていると考えられるものは、行末や行頭には置かないことになっています。これが「行頭禁則」「行末禁則」です。 行頭禁則は、句点、読点、閉じカッコ類など、文字のうしろにつくものが行頭にきてはいけないというルールで、逆に行末禁則は、起こしカッコ類など文の前につくべきものを行末に置いてはいけないというルールです。具体的に書きます。

[行頭禁則文字]

閉じ(終わり)カッコ類/句読点(ピリオド、カンマ含む)、疑問符、感嘆符、コロン、セミコロンなど/繰り返し記号類/音引き/中黒/拗音促音表記の小書きのかな

[行末禁則文字]

起こし(始め)カッコ類

分離禁則は、分けて書くと意味を成さなくなる言葉を行で割らない配慮です。こちらも具体的に書いておきます。

[分離禁則文字列]

欧文単語(ハイフネーションにより可とします)/連数字と単位記号類、省略記号類/連続するつなぎ記号類

たとえば、100mと書くときに「100」と「m」とが離れていては意味がとりにくくなるので、行で割ってはいけません。\100の場合も同様です。これが「連数字と単位記号類、省略記号類」の分離禁則です。

「なのだが……。」のように、三点リードは二文字重ねて使われることが多いのですが、この「…」も分離することが禁じられています。行頭が「…」ではじまった場合、違った意味にとられることもあるからです。このように「連続するつなぎ記号類」も分離禁則の対象になります。

行頭禁則で記した拗促音表記も、「きゃ」「きゅ」といった、ひとつの音を二文字で表す文字を分けてはならないという、分離禁則のひとつと考えることもできます。

欧文では「ウィドウ」「オーファン」といって、段落のはじめの1行や最後の1行をページに残さない(孤立させない)という禁則があります。ウィドウは一行はみ出ること。オーファンは頭の1行目で改ページ(もしくは改段)になることです。日本語文ではあまりこだわらないのですが、横組みプロポーショナルの欧文組みで、しかも段落間を1行あけたりする場合は、禁則として対応することもあります。同じような意味で日本語では、行頭に一文字(と句点)だけ残すことを嫌う場合もあります。

これらはいずれも、視覚的に意味が崩れることによる読み間違いを防いだり、未成熟な読み手の理解を助けるために考えられたことです。禁則ルールだからとかたくなにこだわるより、臨機応変にわかりやすく伝えることを優先すべきであることはいうまでもありません。

字間の四分アキに埋め込まれた句点

(明治38年刊『吾輩は猫である』初版より)

美しく

見せる

文字組みは「間」を決める作業です。主には字間と行間。それらを決めて矩形にピタリとはめ込むように組み上げます。正方形のボディを均等字送りすると難なくできますが、禁則に引っかかる行があると、とたんに難しくなります。

禁則にあたるところの行末を一文字あけたり、飛び出させたりすればいいのですが、それでは行末が不揃いになり、矩形にはめ込む美しさがそがれます。かといって均等に文字を振り分けたらそこだけ字間があいたり詰まったりしてしまいます。そこでそれを調整する必要が出てきます。これを「行末調整」といいます。

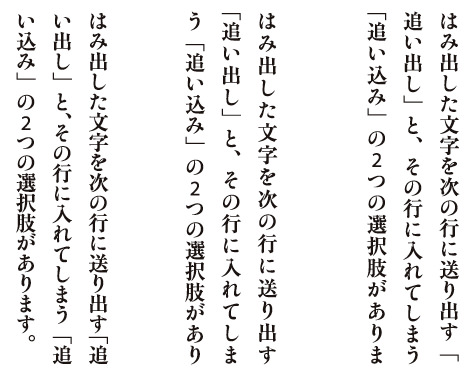

まず、禁則処理には、はみ出した文字を次の行に送り出す「追い出し」と、その行に入れてしまう「追い込み」の2つの選択肢があります。当然、追い出しは字間をあけることで調整し、追い込みは字間を詰めることで調整するのですが、ここでもやはり、視覚的に意味を支えることを考慮して、ある程度開け方詰め方をルール化することが望ましいと思われます。具体的には、字間調整する優先順位を定めます。

しかし、ほかの和文組版同様、厳格にルール化されているわけではありません。あくまで、組む人の美意識、力量に頼っているのが現状です。参考としてルールの考え方が記載されている、『基本日本語文字組版』(逆井克己、日本印刷新聞社)と『日本語組版の考え方』(向井裕一、誠文堂新光社)を紹介しておきます。前者は簡潔にわかりやすく、後者は例を挙げ詳細に書かれています。

調整量(開け方詰め方)の配分は、均等に割り振る、優先順位の高いものから割り振る、見た目に按配良く割り振る、という方法が考えられます。

調整量の優先順位は、例えば記号の強度によって決めることができます。句読点のような区切り記号の方がカッコ類より強く、カッコ類のなかでは、「 」の方が、補足的に使われる( )よりも強い、といったようなことです。もちろん、弱い方から順に調整の対象になりますが、強度の見極めも大切なタイポグラファーの仕事です。

“見た目に按配良く”とはあたりまえのように思えますが、たとえば、隣の行のすぐ近くに同じ記号があった場合、その記号の前後のアキは調整の対象とせずに、見た目を整えていくというようなことがそれにあたります。

1行で処理することが難しければ、複数行にわたって調整(広域調整)する必要があります。追い出したり追い込んだり、臨機応変に対応する方が調整が容易に思えるかも知れませんが、それでは、字間があいてる行と詰まっている行が混在してしまって美しいとは言えません。実際には調整がやさしい追い出しで統一することが多いようです。

禁則にはあたりませんが、美しく見せる工夫として、行末の半角約物の処理があります。たとえば句読点や閉じカッコ類は本来半角のものなので、そのまま行の最後にくると行末に二分(半角)のアキが生じます。そこで、行全体に二分相当のアキを分散させほかの行末と揃えるようにします。しかし、その行だけ字間があくよりは、そのまま行末にアキをつくった方が良いという考え方もあります。どちらをとるかは、好みといっていいでしょう。句読点に限り「ぶら下げ」といって、半角はみ出す組み方をすることもあります。

行頭に起こしカッコ類がくるときは、半角分上げて行頭を揃えるのが一般的です。その場合は字間をあけることになります。しかし、段落最初の行頭一字下げのところに起こしカッコ類が来た場合は、行頭を二分下げにして字間調整を行なわない場合が多いようです。もちろん、起こしカッコではじまる場合でも全角下げる方法もあり、こちらは字間調整が必要になります。この場合も好みで決めていいのですが、行末と行頭の処理は同じ考え方で行なわれている方が整合性がとれて良いでしょう。たとえば、極力字間調整をしないと決めれば、行末の二分アキは許容し、段落行頭は二分下げとなります。

禁則処理(一行目)の例。

右から、行末禁則、追い出し、追い込み

行末処理(一行目)の例。

右から、ぶら下げ、行末揃え、半角アキ

難しい

文字を

読ませる

難しい漢字にはふりがなを振ります。ふりがなのことを「ルビ」というのはご存じの方も多いでしょう。昔は総ルビといって全部の漢字にふりがなを振っているような本もありましたが、さすがに最近では見なくなりました。それでも太平洋戦争で物資不足になるまでは、ルビが振ってある本は多くありました。最近では子供用の本や難しい漢字にのみルビが振られていますが、ユーザビリティという観点からみれば、ルビはもっと振られてもいいかもしれません。

さて、ルビの振り方にもルールがあります。まず、漢字一文字にかな二文字をあてることになっています。つまりルビのサイズは親文字のサイズの二分の一です。文字ごとにルビを振るのが原則で、たとえば日(に) 本(ほん) 語(ご) というように振ります。

しかし、五月雨(さみだれ)のように、漢字の音に対応していない読み方もあり、そのような場合はグループルビといって全体に均等にルビを割り振ります。文字ごとといっても二文字以上の漢字からなる語には、語単位でつけるのが普通です。日本(ほん)語というような付け方は避けた方がいいでしょう。

では、ひとつの漢字に3文字以上のふりがなを振るとき、はみ出してしまうふりがな文字をどうするかなど、ルビの決めごとは意外にたくさんあります。それは、組版のルールブックを参照していただくとして、ここでは、ぼくの考え方を述べるにとどめます。

ルビのルールのひとつに拗促音に小がなを用いないというのがあります。これは、誤読を防ぐという観点からは良い方法とは思えません。文字種をたくさん用意できなかった活字や小さな文字がつぶれてしまった写植とは違ってデジタルフォント(をもちいたCTP 製版)ではシャープなエッジで可読性の高い小さな文字を提供できます。「学校」は「がつこう」とは読まないのです。また、3文字以上のふりがなをルールに忠実に振っていけば、親文字に不自然な字間アキができる場合があります。これも美的な観点から見ると良い処理とはいえませんし、かえって誤読を招くことにもなりかねません。ふりがなを振る意味をまず考えて、古い慣習には積極的に修正を加えていくべきでしょう。

組版は文章の意味を視覚的に支え、かつ美しいことが条件です。そしてもうひとつ、読書の敷居を下げるという役割も担っています。極端にいえば、組版は間を決めることと禁則処理のふたつにつきます。特に禁則処理は、読むことのユーザビリティを支える、組版の中で最も知識と経験が要求されるところでしょう。

2010.8.3 (第十一回 了)

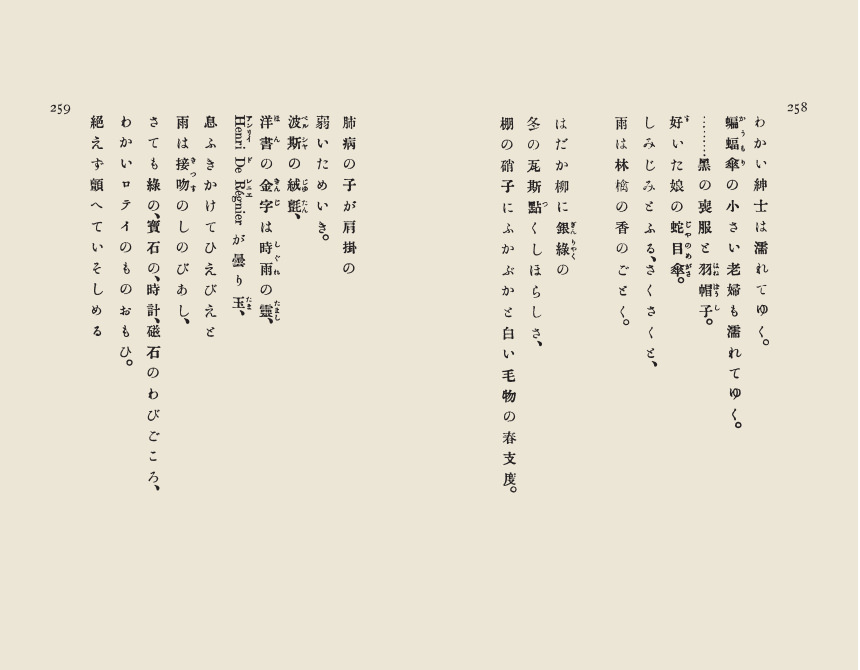

さまざまなルビの振り方がみられる詩。

北原白秋「東京景物語」(大正2年より)