第十二回 組 版 の 将 来 [ 最 終 話 ]

この連載のタイトル「文字を組む方法」の「方法」は「アルゴリズム」の訳語として用いています。アルゴリズムはもともと数学の用語で、正しくは「算法」と訳されています。広辞苑では「問題を解決する定型的な手法・技法」と説明しており、広くは、なにかを手に入れるための手順と考えればいいでしょう。

文字を

組むための

おさらい

文字組みの手順については、第1回で説明しています。もう一度おさらいするとこのようになります。

文字を組むときに決めなければならないことは、書体、組み方向、並びモード、字間(字送り)、行長、行揃え、行間(行送り)、行数、です。中でも重要なのが、字間、行間、段間、版面のアキなどのスペースを決める作業でしょう。このためのさまざまなスタイルと根拠については、第2回以降で述べてきました。

しかし、それだけでは文字は組めません。前回で紹介しましたが、より多くの人にスムーズに意味を理解してもらうために「禁則」と呼ばれるルールがあり、このルールに沿うために「禁則処理」を行います。このとき「間」を決める手順に狂いが生じるので、そこをうまく調整してやる必要があります。「うまく」というあいまいなことばで書いたのは、禁則処理はきわめて美的な判断に基づくものだからです。いずれにせよ、間を決める手順と禁則処理のふたつが、日本語組版のほとんどだと考えていいでしょう。

また、第8回、9回で述べたように、書体選択も重要な仕事です。書体を選ぶ基準をひと言であらわすなら、トーン&マナーとなるでしょうか。使う場所や用途、読者対象、あるいは、紙かディスプレイかといった支持体の問題もあります。そういったことに対する基本的な知識があることが前提ですが、ある種の良識を働かせながら選び取っていくしかないように思います。

もちろん、良識を裏切る選択があってもいいでしょうし、視覚的な理由を優先させる場面も多いでしょう。たとえば陶芸なら土、竹細工なら竹のこと、つまり、素材を使うためには素材についてよく知らねばならないように、書体についてその出自や特徴について知り、書体に親しむことは大切なことです。書体への知識や慣れが書体を選ぶときの直感を養うのです。

組版=

プログラ

ミング論

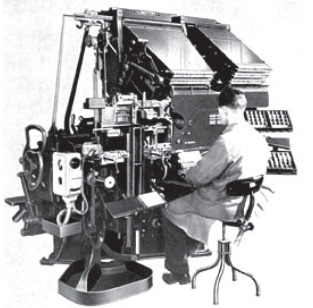

組版が、ある一定の手順(アルゴリズム)に基づくものであれば、文字を組む行為は、プログラミングと近いものだと考えることができます。実際、活字ではモノタイプやライノタイプの自動鋳造システムがあり、写植では電算写植があります。タイポグラフィとコンピューティングは相性が良く、組版は自動化の歴史であったと言っても過言ではありません。

しかし、Apple Macintosh を中心としたDTP(Desk Top Publishing)システムの出現によって、事情は一変しました。マウスなどのポインティングデバイスを使って直観的に操作するGUI(Graphical User Interface)や、画面表示と出力が同じになる、つまり画面を見ながらレイアウトできるWYSIWYG(What You See Is What You Get)という仕組みが、プログラミングによって行なわれる演算をブラックボックスの中に追いやってしまったのです。演算が見えなくなった私たちは、あたかも絵を描くように、あるいはコラージュするかのように、文字や画像を並べはじめました。

レイアウトソフトには文字組みを制御する機能が付いてはいましたが、組版オペレータでもない限りうまくは使えません。そしていつしかDTPは、汚い組版の代名詞のようになりました。もちろん、今では、デザイナーの知識も追いつき、レイアウトソフトの文字組み設定を使いこなす人も増え、美しい文字組みが実現されています。

さて、ここで考えてみましょう。もともと組版はアルゴリズミックなもので、コンピュータと相性がよく、自動化が推進されてきました。そして、グラフィックデザインやタイポグラフィの現場にもコンピュータが導入され、ほとんどの作業が電算化されました。コンピュータはデザインの「道具」ではなく「環境」になったといえるでしょう。「インフラ」といってもいいくらいです。

これはデザインや制作の現場に限ったことではありません。生活全体にもあてはまります。インフラ化されたコンピュータは、ユビキタスやインヴィジブル・コンピューティングの概念に支えられ、環境そのものになってきました。日常の動作の延長で、マウスやキーボードを使うことなくコンピュータを操作できるようなインターフェイスも登場しています。

タイポグラフィの現場でも、コンピューティング(演算)を気にすることなく、直感で文字が組めるようになりました。その一方で、より精緻にも扱えるようになり、18世紀の江戸の木版印刷、19世紀ヨーロッパの石版印刷のように、自由に描画できる闊達さと、ヨーロッパ活版印刷の伝統を受け継ぐ精緻さの、両方を兼ね備えたような環境が実現しているのです。

たとえば、レイアウトソフトを使えば、さまざまな種類の書体を組み合わせて使うことができます。種類だけでなく、サイズや位置も微細に調整できます。クラシックな組み方からアヴァンギャルドな文字表現まで、すべて同じ仕組みのなかで設定することができます。もちろんコンピュータならではのプログラミングによる操作も可能です。

この項のはじめに、組版は自動化の歴史だと述べました。レイアウトソフトでの組版は、それには少し逆行しているのかも知れません。基本的なところは自動で流し込み、より丁寧に組むために手入力を行なう。さらにさまざまなメディアに応じた組み方を自由に工夫できる。タイポグラフィはすでに、自動化や省力化とも、また工芸化とも違う、次のフェーズに入っているのです。

ライノタイプ機のキーボードの一部。小文字と大文字が左右に分かれて配列されている

行単位で活字を鋳造するライノタイプの活字と文字単位で鋳造するモノタイプの活字

1950 年代の機械による植字。すでに手で文選する必要はなくなっていた。自動鋳造システムの一部

特徴は

失敗に

あらわれる

A1 明朝

写植の現像によるボケをそのまま再現したようなやわらかさが魅力

今は、近代活字以降の印字技術のほとんどが併存している時代です。もう手動写植を見ることは困難かもしれませんが、電算写植は文庫や単行本の組版で活躍しています。ここ10年あまりでたくさんの工場が閉鎖した活版印刷も、まだまだ小さな印刷所が残っており、若い世代にも支持されています。

存続の危機にあった活版印刷が踏みとどまれたのは、工芸的なブームによるところが大きいと考えていいでしょう。タイポグラフィブームを背景に、撤退する大工場が廃棄した活字などをアンティーク小物のようにして販売したことから火がつき、小さな印刷機で実際に刷ってみるワークショップも催されるようになって、趣味の活版印刷が広まっていきました。同時に、もともと端物が得意な小さな印刷所に、名刺や季節のご挨拶状を活版印刷で刷る新しい顧客層も生まれました。こういう流れがグラフィックデザイナーの仕事にも影響を与え、わざわざ活版で刷ってみるといった演出も可能になりました。「印刷」というより「表現技法」のひとつになったということでしょう。

さて、新しくできた活版印刷ファン層の人たちに活版印刷の良さを伺うと、決まって印字の凹みや、文字の周りにできるマージナルゾーン(インクの溜まりのようなにじみ)を挙げます。物理的に活字スティックを並べるが故のわずかなゆがみを好む人もいます。皮肉なことに、これらはすべて、未熟な出来栄えの印刷物の特徴です。優秀な活版職人は、印字面にくぼみをつくることはありませんでしたし、文字のにじみやゆがみも最小限に抑えていたはずです。つまり、今好まれているのは、へたくそな活版印刷なのです。

ぼくがデザイナーになったころは、活字と写植が並び立っていた時代で、写植の文字はオフセット印刷と相まって「薄いふにゃふにゃの文字」と揶揄されていました。薄いというのはオフセット印刷のスミ(墨=黒インキ)のことで、活版の黒々としたインキと違って、さらっとした、悪く言えばしまりのない黒だったのです。写植文字は印画紙を露光して現像する関係上、どうしてもエッジがぼけた感じになります。大きなサイズは印字できませんから、ポスターに使うような大きな文字は拡大して、上から烏口で書き足したりカッターナイフで削ったりして、シャープにつくり替えていました。

しかし、今では、ぼけたエッジの文字が好まれていて、わざわざ画像処理ソフトでぼかす加工をします。また、モリサワの「A1明朝」のように写植の現像後の風合いをそのまま残してデジタル化した書体にも人気が集まっています。また、文字をわざわざグレーで刷ることもあります。これも、かつてのマイナス点がプラスに転じたということでしょう。

グッとくる、キュートだ、カワイイ……。そういった、言外の感情に訴えかける魅力はどこに宿るのでしょう。ぼくは、そのひとつに「失敗」があると思っています。明らかな失敗ではなく、その技術が実現しようとしてできなかったような、あるいは、未熟さゆえにその特徴があらわになったような、そんな「失敗」に魅力が宿るのではないでしょうか。今、眉をひそめられているようなデジタルフォントやレイアウトソフト上の組版の「失敗」も、時が経てば好感を持って受け入れられるのかもしれません。

日本語

組版の

将来

何度か書いたかもしれません。タイポグラフィは大きく「文字をつくる」仕事と「文字をつかう」仕事に分けることができます。この連載では「文字をつかう」に焦点をあてて書いてきました。

印刷用に文字をつかうことを「文字を組む」といいます。「組む」は今そう言われることが多いというだけであって、活字の時代は「植える」でしたし、写植の時代は「打つ」といいました。レイアウトソフトを使う時は「流し込む」といったりします。「テキストを流し込んでください」と言われると、少しカチンときて「流し込むだけじゃないんですよ。ちゃんと手を入れてるんです」と言い返したくなりますから、やはり「組む」という意識があるのでしょう。

以前、あるインタビューに応えて「欧文は100点を目指すが、和文は0点でもいい」と話したことがあります。言葉は変わっていくものです。手で書く文字も変わっていきます。印刷したり表示したりする文字や文字組みも変わっていって当然です。しかし、どういう方向に変えたいのか、変わっていってほしいのか、その責任は持たなければなりません。自分たちの言葉をつくっていくのは自分たちでしかあり得ません。そして、それをリードするのが「文字をつかう」専門家の役割だと考えています。「和文は0点でも」と言ったのは、今は0点でもその実験が将来の日本語組版の礎になればという気持ちからです。

世の中には、目まぐるしく変わっていく流行と、まるで動いていないかのようにゆっくり変化する大きな流れとがあります。後者を「歴史」と呼んでもいいでしょう。100年、500年、1000年の単位で見ていくものです。文字も同様、10年前にはやった書体がもう使われなくなる一方で、100年前の書体を改刻し、1000年前と同じ文字を今でも使っています。しかし、どちらも変化していることには変わりありません。そういった「時間」を含んだダイナミック(動的)な視点で文字を見ていくことが、組版の将来を考えることにつながるのでしょう。

2011.3.1 (了)

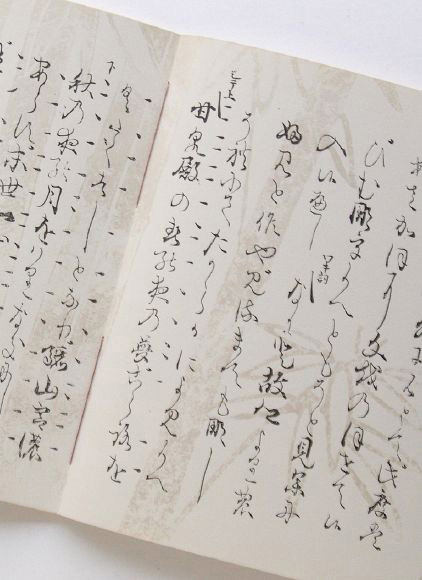

嵯峨本観世流謡本『ゆや』(復刻版)

1605 年ごろ、日本ではじめて民間出版されたこの本は、連綿の木活字で組まれている。はじめて日本人が日本語の活字を自らつくり組み上げた、日本語組版の原点ともいえる(詳細は第4回)